Faire défiler

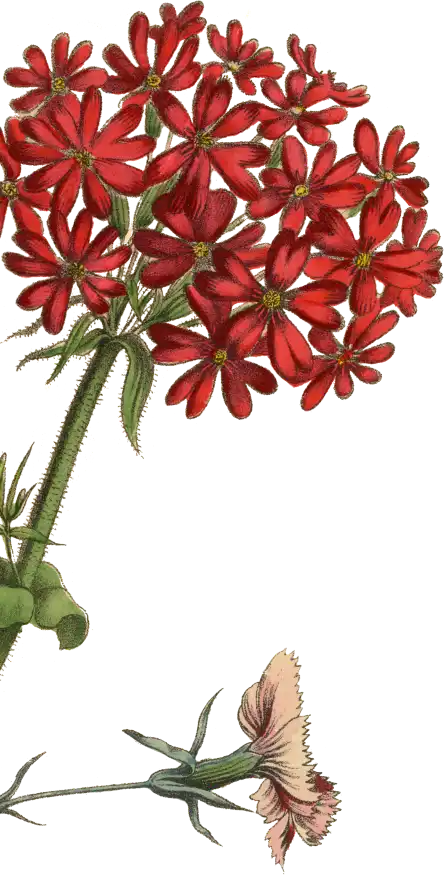

Perché sur les falaises normandes de Varengeville, bordé par la mer, le Bois des Moutiers présente un exemple singulier du mouvement Arts & Crafts britannique en France. La collaboration entre l'architecte mondialement renommé Sir Edwin Lutyens et la célèbre paysagiste Miss Gertrude Jekyll a donné naissance à cette œuvre d'art, constitué d'un vaste paysage, d’un grand parc, d’un manoir et de jardins soigneusement élaborés.

En 2020, Sophie et Jérôme Seydoux ont fait l'acquisition du Bois des Moutiers et ont entrepris un vaste programme de restauration des jardins et du parc avec Madison Cox et de la maison avec Jacques Grange et Jean-François Bodin. Ce projet de rénovation a été mené dans l'esprit original du Bois des Moutiers.